BLOG ベアメールブログ

2025.08.29 (金)

おすすめのDMARCチェッカーは? DMARCの設定をチェックできるサイトと確認ポイントを紹介

Last Updated on 2025.12.11

自社のドメインにDMARCが設定できているのか、不安に感じていませんか? そんな時はWebで公開されている無料ツール「DMARCチェッカー」を使うと便利です。チェックしたいドメイン名を入力するだけで、誰でも簡単に設定状況を確認することができます。

本記事では、おすすめのDMARCチェッカーを紹介します。各ツールの特長や使い方、結果の確認ポイントまで、わかりやすく解説しますので、ぜひお役立てください。

目次

DMARCチェッカーとは?

DMARCチェッカーは、DMARCの設定状況をブラウザ上で簡単に確認できるツールです。ドメイン名を入力するだけで、DMARCの設定の有無に加え、レコードの構文や設定の詳細までチェックできます。

DMARCチェッカーを利用するメリットは、その手軽さと正確性です。専門知識がなくても、ドメインにDMARCレコードが正しく設定されているか、必須タグや値が欠けていないかを自動でチェックできます。自分で設定した方は誤りがないかの確認に、外部に任せている方は設定状況の把握に役立ちます。

おすすめの無料DMARCチェッカー

ここでは、無料で使えるおすすめのDMARCチェックサイトを紹介します。

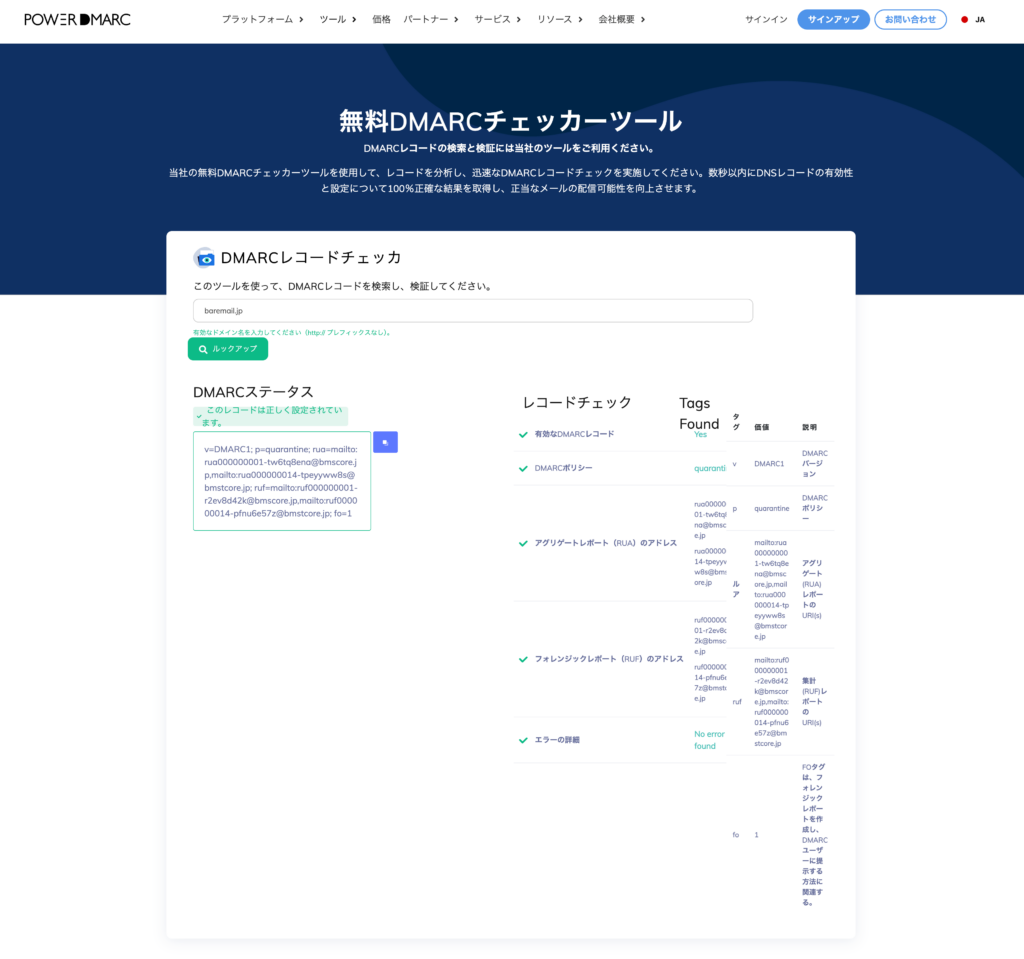

PowerDMARC – 無料DMARCレコードチェッカー

無料DMARCチェッカーツール – 今すぐDMARCレコードを検証する

https://powerdmarc.com/ja/dmarc-record-checker

DMARCレコードの設定状況をワンクリックで確認できます。今回紹介するツールの中で唯一、日本語に対応しています。

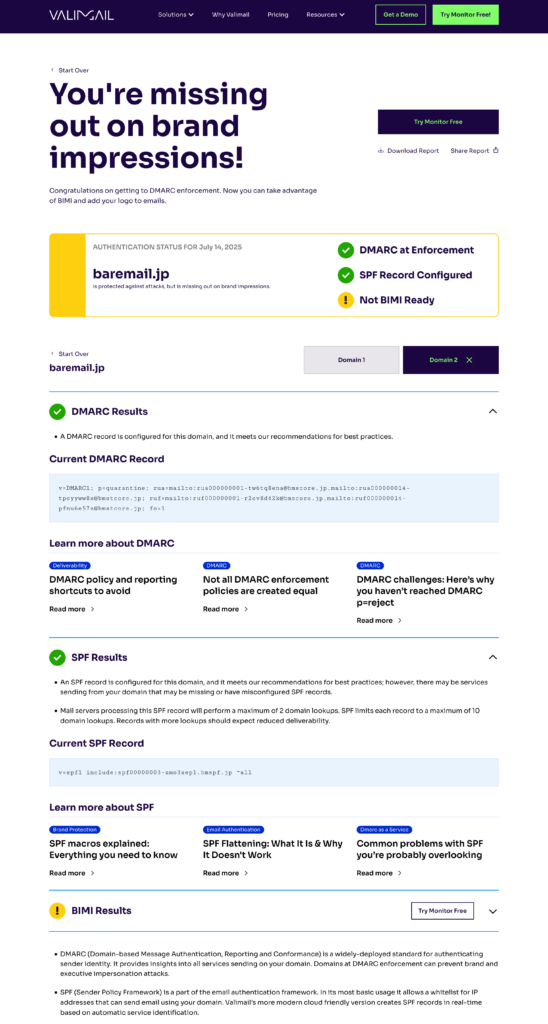

Valimail Domain Checker

Domain Checker – Valimail

https://www.valimail.com/domain-checker

DMARCレコードが正しく設定されているかに加えて、SPFやBIMIの設定まで同時に診断できます。診断結果のレポートは、PDFでダウンロードしたり、メールで他の人に共有することもできます。

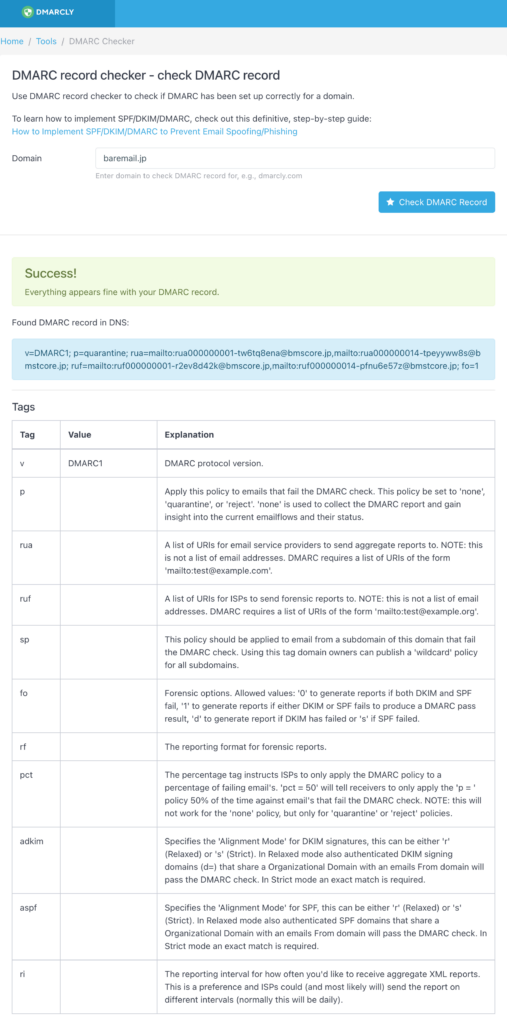

DMARCly DMARC Checker

Free DMARC Checker – Check DMARC Record – DMARC Lookup – DMARCLY

https://dmarcly.com/tools/dmarc-checker

ドメインに設定されたDMARCレコードを取得し、構文エラーや必須タグの有無を自動で評価してくれる無料ツールです。各タグの意味も解説してくれるため、DMARC仕様に詳しくない方でも結果を理解しやすいのが特長です。

さらに、EDV(※)の確認機能があり、DMARCレポートの送付先が外部ドメインに指定されている場合に必要な承認設定の有無まで検証できます。外部ドメインへのレポート送信は適切な設定がないと行えませんが、この点までチェックできるので実際の運用で役立ちます。

※EVD(External Destination Verification)については「DMARCチェッカーの結果で確認すべき3つのポイント」の章で詳しく解説します。

DMARCレコードの修正方法

DMARCチェッカーでエラーや警告が表示された場合、レコードを修正する必要があります。

DMARCレコードは、「v=DMARC1; p=none;」のように、タグと指定する値を「=」でつなぎ、各タグを「;」(セミコロン)で区切ります。

よくある間違いとして、セミコロンの抜けや全角文字の使用、不要なスペースの混入などが挙げられます。チェッカーの警告メッセージを参考に、DMARCレコードを修正しましょう。

DMARCレコードの正しい書き方については以下の記事を参考にしてください。

DMARCレコードの書き方は? 設定・確認方法や設定例も解説|ベアメール ブログ

DMARCチェッカーの結果で確認すべき3つのポイント

DMARCチェッカーでエラーがないと確認できても、運用上はまだ見るべき項目があります。ここでは、実際のメール配信に影響する、特に重要な3つのポイントを解説します。

設定中のDMARCポリシーの状況を確認する

DMARCポリシーを設定する「p=」タグの値が、運用状況に即したものになっているかを確認しましょう。

- p=none:監視(レポート受信のみ)

- p=quarantine:隔離(認証に失敗したメールは迷惑メールボックスへ)

- p=reject:拒否(認証に失敗したメールは拒否)

DMARCは段階的な運用が安全です。準備ができていない状態でp=rejectを設定すると、SPF・DKIMの整備が不十分な送信経路からのメールや、転送・メーリングリスト経由のメールなど、認証に失敗した正当なメールまで受信拒否されてしまう恐れがあります。

自社ドメインがDMARCポリシーを強化できる状態であるかは、DMARCレポートを解析して判断する必要があります。DMARCポリシーの強化のための具体的なステップについては、以下のブログを参考にしてみてください。

DMARCポリシー設定ガイド|「none」から「reject」へ強化する理由と進め方|ベアメールブログ

SPF・DKIMのアライメントの厳密度を確認する

「aspf=」と「adkim=」は、SPF・DKIMそれぞれのアライメントチェックの厳密さを指定するためのタグです。指定する値はr(relaxed:緩和)とs(strict:厳格)の2種類があります。これらのタグの設定は必須ではなく、指定しない場合は自動的にrelaxed(緩和)モードが適用されます。

設定する場合は、組織の方針や誤検出に対する許容度によって、選ぶべき値が変わってきます。それぞれの値について詳しく見ていきましょう。

relaxed(緩和)モード

relaxedモードは、送信元ドメインとSPFやDKIMの認証ドメインが完全に一致していなくても、同じ組織ドメイン内であれば整合性が取れていると判定される柔軟な設定です。これにより、サブドメインを使った送信でも認証エラーが起きにくくなります。

| 項目 | SPFの場合 | DKIMの場合 |

|---|---|---|

| 参照するドメイン | Return-Path (=エンベロープFrom) | DKIM署名のd=ドメイン |

| 比較対象 | ヘッダFromのドメイン | ヘッダFromのドメイン |

| アライメント成功条件 | 組織単位で一致 (例:example.com と mail.example.com) | 組織単位で一致 (例:example.com と mail.example.com) |

strict(厳格)モード

strictモードでは、送信元のヘッダFromのドメインと、SPF・DKIMで指定したドメインが完全に一致していることを求められます。

| 項目 | SPFの場合 | DKIMの場合 |

|---|---|---|

| 参照するドメイン | Return-Path (=エンベロープFrom) | DKIM署名のd=ドメイン |

| 比較対象 | ヘッダーFromのドメイン | ヘッダーFromのドメイン |

| アライメント成功条件 | 完全一致 (例:example.com と example.comなら一致) | 完全一致 (例:example.com と example.comなら一致) |

セキュリティがより強固になりますが、正当なメールが認証に失敗してしまうリスクも高まります。そのため、strictモードを指定する際はDMARCレポートを継続的に確認し、正当なメールがエラーになる場合は、SPF・DKIMの設定やアライメントモードの見直しを行うことが重要です。

アライメントについて詳しくは以下のブログをご参照ください。

DMARCのアライメントとは? SPF・DKIMアライメントをPassするためのポイント|ベアメールブログ

レポート送信先を確認する

集約レポート(RUA)の送信先も必ず確認しましょう。RUAレポートとは、いわゆるDMARCレポートと呼ばれるもので、受信側が受け取ったメールの認証結果を集計したレポートです。デフォルトの設定では1日に一度、XML形式のファイルが指定したメールアドレスに届きます。

RUAレポートは、DMARCを安全に運用し、ポリシーを強化していくために欠かせない情報源です。もしレポートの送付先の設定に誤りがあると、レポート自体を受け取れなくなり、自社のメール配信状況を把握できなくなってしまいます。結果として、エラーの改善やポリシー引き上げを進められず、DMARC導入の効果を十分に発揮できない恐れがあります。

送信先の設定は「rua=」タグの値に記述します。mailto:以降のアドレスに誤字脱字はないか、送り先として適切か確認しましょう。

例:rua=mailto:dmarc-checker@example.jpEDV(外部送信先の認証)とは

DMARCレポートを外部ドメイン(例:外部の解析サービスのドメインや、協力会社のドメインなど)に送信する場合は、EDV(External Destination Verification)と呼ばれる送信先の認証が必要です。

EVDとは、レポートの送付先がそのドメインからのレポート受信を承認しているかを確認する仕組みです。これは送付先設定の誤りや悪用によって、意図しない第三者にDMARCレポートが送られてしまうことを防ぐために設けられています。DMARCレポートを生成・送信するサーバ(レポーター)は、送付先に外部ドメインが指定されている場合、その外部ドメインのDNSに承認用レコードが存在するかを確認します。承認がなければレポートは送信されず破棄されます。

具体的には、レポート受信を許可する外部ドメイン側のDNSに、以下の形式のTXTレコードを追加します。

| レコード名 | レコードタイプ | レコード値 |

|---|---|---|

| 〈DMARC導入ドメイン名〉._report._dmarc.〈レポート送付先ドメイン名〉 | IN TXT | “v=DMARC1” |

記載例:

・ruaの設定をする該当ドメイン:your-domain.com

・レポートを送信する外部ドメイン:external-domain.com

| レコード名 | レコードタイプ | レコード値 |

|---|---|---|

| your-domain.com_report._dmarc.external-domain.com | IN TXT | “v=DMARC1” |

この設定を、外部ドメインのDNSに追加することで、外部ドメイン宛にDMARCレポートを送信できるようになります。

DMARCレコード設定後の運用

DMARCレコードを正しく設定することはもちろん大切ですが、メールの到達率を維持し、自社のブランドを保護するためには、設定後の運用が必要不可欠です。

具体的には、DMARCレポートをもとに送信環境を改善し、最終的には「隔離(quarantine)」や「拒否(reject)」といった厳格なポリシーへ移行していきます。しかし、レポートの解析には専門的な知識が必要で、運用担当者にとって大きな負担になるケースも少なくありません。

ベアメールが提供する迷惑メールスコアリングのDMARC分析なら、誰でも簡単にDMARCレポートを分析できます。さらに、DMARC認証エラーの原因を深掘りするための分析機能も複数備えているため、専門知識を持たない担当者でも、ポリシー強化に向けた改善を効率的に進めることができます。

DMARCレポートの可視化・分析なら迷惑メールスコアリング | ベアメール

まとめ

DMARCチェッカーを利用することで、専門知識がなくてもワンクリックで自社ドメインのDMARCレコード構文や必須タグ、ポリシー設定などを確認できます。設定エラーを確認・修正したあとは、DMARCレポート分析を継続的に行うことが大切です。

DMARCポリシーを強化することで、メールの到達率を維持し、自社のブランドを保護することができます。ベアメールでは、レポートの可視化から分析、エラーの改善、ポリシー強化まで支援可能です。ぜひお気軽にご相談ください。