BLOG ベアメールブログ

2022.09.06 (火)

メールにロゴを表示するBIMIとは? 導入のメリットや設定方法を解説

Last Updated on 2026.02.3

メールによるフィッシングや詐欺はますます巧妙化し、正規のメールさえユーザに開封されにくくなっています。そこで注目されているのが「BIMI」という新しいメールの認証規格です。BIMIを導入すればメールに企業のロゴマークを付加できるため、信頼性を高めることができます。現在はまだ導入率は高くありませんが、今後浸透していくことが予想される注目の技術です。本記事では、BIMIの概要やメリット、仕組み、設定方法について解説します。

※本記事は 2025/9/22に最新の情報をもとに更新しました。

目次

BIMIとは

BIMIとは「Brand Indicators for Message Identification」の略で、BIMIに対応しているメールクライアント(メールソフト)の受信トレイにおいて、ブランドロゴを表示できる新しいメール仕様です。

BIMIの導入には、SPF・DKIM・DMARCといった送信ドメイン認証技術の整備が前提となっています。これらの認証で担保された信頼性を、ロゴによって視覚的に表すことができるのです。受信者はロゴを確認することで、なりすましではない正規の送信元から送信されたメールであることを一目で認識できるようになります。

BIMIに対応しているメールサービス

現在BIMIに対応している、もしくは対応検討中のメールサービスには以下のようなものがあります。

数年前まではGmailぐらいしかありませんでしたが、2023年にauメール(au.com、ezweb.ne.jp)が、2024年にはドコモメール(docomo.ne.jp)がBIMIに対応し、ロゴを表示できるようになりました。

BIMIに対応

- Gmail

- Apple

- au

- docomo

- Zoho Mail

- Aol

- Fastmail

- COMCAST

など

BIMIの対応検討中

- Yahoo! Japan

- BT mail

- QUALITIA

など

BIMIに非対応

- Microsoft Outlook

- Microsoft Office365

参考:BIMI「BIMI Support by Mailbox Provider」 https://bimigroup.org/bimi-infographic/ (2025/9/22 確認)

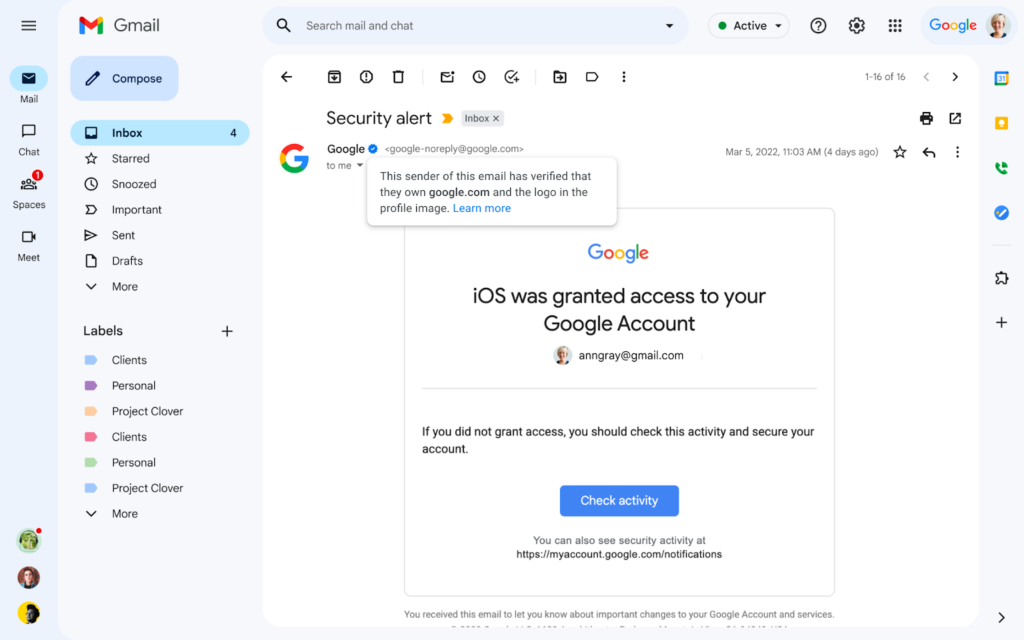

Gmailでは、2023年5月にBIMI対応を拡張し、BIMIを採用している送信者にブルーのチェックマークアイコンが表示されるようになりました。これにより、BIMIを導入しているドメインの信頼性がより強化されました。

画像引用元:https://workspaceupdates.googleblog.com/2023/05/expanding-gmail-security-BIMI.html

BIMIのメリット

BIMIを導入することによって得られるメリットには、以下のようなものがあります。

ブランド認知が高まる

受信トレイ内にロゴを表示させることで、ブランドの視認性やエンゲージメントを向上させる効果が期待できます。まだBIMIが普及していない今のうちからBIMIに対応してロゴを表示させることで、顧客の受信トレイの中で視覚的に自社のメールを目立たせることが可能です。ほかの企業との差別化を図るとともに、安全性を保証してブランドイメージを向上できます。

メールの開封率が向上する

受信者は届いたメールに表示されるロゴを見て、なりすましではないことを瞬時に判断できるようになるため、安心してメールを開封できることから開封率の向上も期待できます。

2021年にEntrustとRed Siftがアメリカとイギリスの参加者に対して行ったユーザテストでは、ロゴが表示されることによる開封率・購入意欲・ブランド想起などの改善が報告されています。BIMIを利用してロゴを表示したメールに対するエンゲージメントが高まり、平均開封率が20〜40%向上したという結果が出ています。

参考:Red Sift「Consumer Interaction with Visual Brands in Email ~Does logo visibility translate into market value?」https://red-sift.cdn.prismic.io/red-sift/4624a113-815a-41e6-813e-d71dde7eaf23_Consumer+Interaction+with+Visual+Brands+in+Email.pdf(2025/9/22 確認)

なりすまし被害の予防

なりすましメールの被害は消費者にとってもちろん深刻ですが、企業にとっても自社のブランドイメージの毀損につながります。BIMIの利用はSPF・DKIM・DMARCの導入が前提となるため、必然的に送信ドメイン認証が強化され、なりすまし被害を予防できます。ブランドロゴの詐称は困難なため、BIMIに対応することは顧客と自社ブランドを守ることにつながります。

メールの到達率を高める

受信側のメールサービスプロバイダがBIMIに対応している場合、BIMIが追加の認証レイヤーの役割を果たすため、到達率の向上が期待できます。また、ロゴが表示されることによって正規のメールであることを受信者が認識しやすくなるため、受信者が不審に思って送信元不明の迷惑メールとして報告したり、破棄したりすることが少なくなると考えられます。

BIMIの仕組み

BIMIを導入するための具体的な手順を説明する前に、まずはBIMIの導入に必要となる要件と、BIMIによってロゴが表示される技術的な仕組みについて解説します。

BIMIに必要な4つの要素

BIMIを導入するためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。

- SPF・DKIM・DMARCによる認証

- DMARCポリシーをquarantine/rejectに強化

- ロゴの商標登録およびVMCの取得

- SVG形式のロゴの用意

1. SPF・DKIM・DMARCによる認証

BIMIを表示させるためには、DMARC認証に合格する必要があります。つまり、自社の全てのメール送信環境に対してSPF・DKIM・DMARCを導入し、DMARC認証をPASSさせる必要があります。

名称 概要・対応方法 SPF 送信元IPアドレスをもとに、許可された送信元か確認する仕組み。 DNSにSPFレコードを登録することで対応可能。 DKIM メールに電子署名を付与し、受信者が署名を検証することで、なりすましや改ざんを防ぐ仕組み。送信メールサーバでDKIM署名を付与し、検証用の公開鍵をDNSに登録することで対応可能。 DMARC SPF・DKIMで認証したドメインと、差出人(ヘッダFrom)のドメインが一致するかを確認する仕組み。 DNSにDMARCレコードを設定するだけで対応可能だが、認証に合格するにはSPF・DKIMで認証したドメインと、差出人のドメインを一致させる必要がある。

DMARC認証の仕組みや、それぞれの送信ドメイン認証について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

DMARCのアライメントとは? SPF・DKIMアライメントをPassするためのポイント | ベアメールブログ

SPFレコードとは? 書き方・設定手順・確認方法まで完全ガイド | ベアメールブログ

DKIMとは? 仕組みから導入方法までわかる入門ガイド | ベアメールブログ

DMARCとは? SPF・DKIMとの関係と仕組み、導入方法まで解説 | ベアメールブログ

2. DMARCポリシーを quarantine/rejectに強化

組織ドメインのDMARCポリシーを強化する必要があります。具体的には、以下のように「p=reject」にするか、「p=quarantine」で適用割合(pctタグ)を100%に設定します。

- p=reject

- p=quarantine; pct=100

また、ここで注意したいのは「組織ドメイン」のポリシーという点で、一部のサブドメインにBIMIを導入したい場合でも、その親ドメインのDMARCポリシーが強化されている必要があります。また、もし組織ドメインにサブドメインポリシー(spタグ)が設定されている場合、サブドメインポリシーもquarantine/rejectである必要があります。

3. ロゴの商標登録およびVMCの取得

VMC(Verified Mark Certificate:認証マーク証明書)とは、ロゴの所有権を証明するための電子証明書です。SSL証明書と同じように、認証局に申請を行い、審査を受けることで取得することができます。

このVMCの取得には、ロゴの商標登録が要件となっています。商標登録には6ヶ月〜1年ほどかかるため、もしBIMIで表示させたいロゴの商標登録が済んでいない場合は、まずは商標登録の手続きを進めましょう。

4. SVG形式のロゴの用意

BIMIで表示させるロゴの形式は、SVG(Scalable Vector Graphics)形式である必要があります。加えて、BIMI対応のSVG Tiny Portable/Secure(SVG Tiny PS)というプロファイルであることが求められ、スクリプトや不要なメタ情報の除去など、厳密な要件があります。

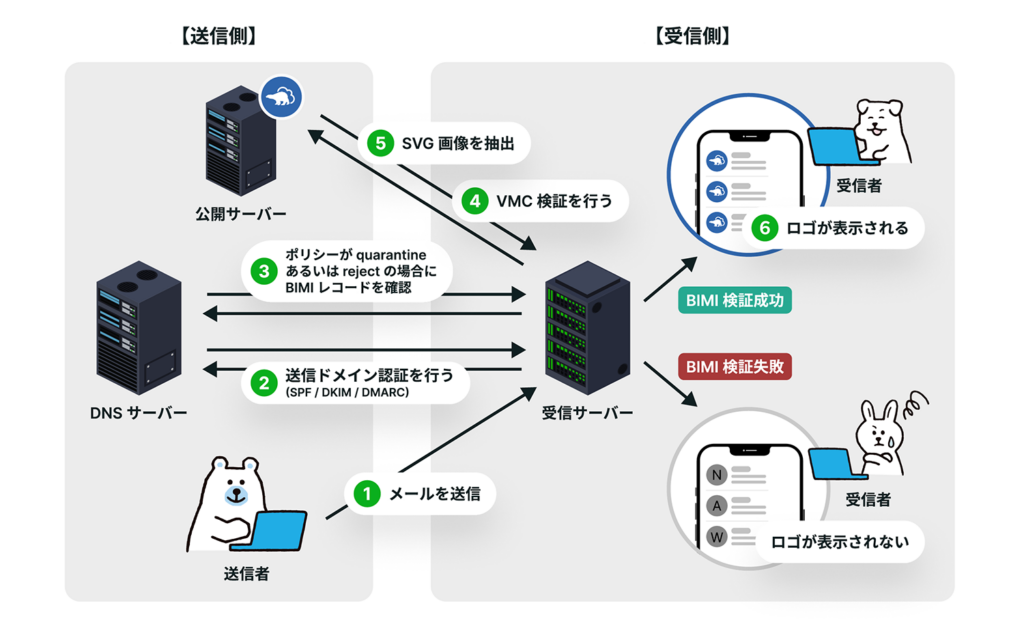

BIMIでロゴが表示される流れ

BIMIは送信元ドメインのDNSにBIMIレコードを登録し、受信側が検証を行うことで成り立ちます。ここではBIMIによってロゴが表示される流れを解説します。

- ステップ1

- メールを送信

- ステップ2

- 受信サーバーは、受け取ったメールの送信ドメイン認証(SPF・DKIM・DMARC)を行う

- ステップ3

- DMARC認証が成功し、かつポリシーが quarantine あるいは reject だった場合、ヘッダFromのドメインにBIMIレコードがあるか確認する

- ステップ4

- BIMIレコードがあった場合、レコードに記載されたVMCの検証を行う

- ステップ5

- VMCの検証に成功したら、VMCから検証済みのSVG画像を抽出する

- ステップ6

- SVG画像にも問題がなければ、BIMI検証が成功となり、ロゴ画像が表示される

BIMIの設定方法

BIMIを導入し、自社のメールに企業ロゴを表示させるためには、技術的な対応が必要になります。ここでは、BIMI導入の具体的な手順をステップごとに解説します。

(1)SPF・DKIM・DMARCを設定する

(1-1)SPFまたはDKIMを導入する

(1-2)DMARCを設定する

(1-3)DMARCのポリシーを「quarantine」もしくは「reject」に強化する

(2)ロゴをSVG形式で作成する

(2-1)ロゴのSVGファイルを作成する

(2-2)SVGファイルを公開サーバーにアップロードする

(3)ロゴの証明書(VMC)を取得する

(3-1)認証局でVMCを取得する

(3-2)VMCのPEMファイルを公開サーバーにアップロードする

(4)BIMIレコードをDNSに設定する

(5)BIMIレコードを確認する

①SPF・DKIM・DMARCを設定する

まず、前提条件となる送信ドメイン認証(SPF・DKIM・DMARC)を正しく設定します。これらが適切に設定されていなければ、BIMIは機能しません。以下の順で対応していきます。

- 1-1:SPF・DKIMを設定する

- 1-2:DMARCを設定する

- 1-3:DMARCのポリシーを「quarantine」もしくは「reject」に強化する

BIMIを利用するためには、前述の通り組織ドメインのDMARCポリシーが「p=quarantine(隔離)」または「p=reject(拒否)」に設定されている必要があります。

DMARCポリシー 説明 BIMI利用の可否 none 認証に失敗したメールに対して何もしない 不可 quarantine 認証に失敗したメールを迷惑メールフォルダなどに隔離する 可能 (適用割合を100%にする必要あり) reject 認証に失敗したメールを拒否する 可能

まずは「none」で運用を始め、DMARCレポートで自社の送信メールが認証に失敗していないか確認した上で切り替えることが推奨されます。

DMARCポリシーを強化するための具体的な取り組み方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

DMARCポリシー設定ガイド|「none」から「reject」へ強化する理由と進め方 | ベアメールブログ

②ロゴをSVG形式で作成する

次に、メールに表示させる企業ロゴを準備します。ロゴのファイル形式はSVG(Scalable Vector Graphics)形式である必要があります。このステップで実施することとしては、大きく分けて以下の2点です。

- 2-1:ロゴのSVGファイルを作成する

- 2-2:SVGファイルを公開サーバーにアップロードする

【ロゴ画像の注意点】

- ロゴは正方形であること

- メールクライアント上で表示される際は、円または角丸の四角形に切り抜かれるため、画像を中央に配置すること

- 背景は単色であること

- ファイルサイズは96×96ピクセル以上、32KB以下であること

- ファイル形式はSVG Tiny Portable/Secure (SVG Tiny PS)プロファイルに準拠させること

作成したSVGファイルは、公開Webサーバーにアップロードします。この時、SVGファイルのURLはhttpsでアクセスできる必要があります。このURLは、BIMIレコードの設定に必要となるためメモしておきます。

③ロゴの証明書(VMC)を取得する

主要なメールプロバイダでBIMIロゴを表示させるためには、VMCの取得が実質的に必須となっています。VMCは、DigiCertやGMOグローバルサインなどの認証局に申請を行い、審査を受けることで取得できます。このステップでは、以下の対応が必要です。

- 3-1:認証局でVMCを取得する

- 3-2:VMCのPEMファイルを公開サーバーにアップロードする

認証局への申請〜審査では、SSL証明書のEV SSLとほぼ同等の審査に加え、ロゴの商標登録の確認が行われます。もしロゴの商標登録が済んでいない場合は、先に対応を済ませましょう。

VMCの取得費用は、認証局や導入するドメインとロゴの個数に応じて変わりますが、年間十数万〜数十万円ほどかかります。VMCにもSSL証明書などと同様に期限があり、1年ごとに更新が必要となります。

認証局での審査が完了しVMCが発行されたら、SVGファイルと同様に公開Webサーバーへアップロードします。VMCのURLもhttpsでアクセスできる必要があります。BIMIレコードに記載するため、URLはメモしておきましょう。

④BIMIレコードをDNSに追加する

ここまでの準備が整ったら、BIMIレコードをDNSで公開します。

BIMIレコードはTXTレコードとして記述し、書式は以下のようになります。

default._bimi.[ドメイン] IN TXT “v=BIMI1; l=[ロゴのURL]; a=[VMCのURL]”

タグ 内容 v バージョン番号。現在は「BIMI1」で固定 l ロゴファイル(SVG)のURL a VMCファイル(PEM)のURL

例として、送信者のドメインがexample.comである場合、DNSに追加するBIMIレコードは以下のようになります。

default._bimi.example.jp IN TXT “v=BIMI1; l=https://example.com/bimi/logo.svg; a=https://example.com/bimi/vmc.pem”

「_bimi」は固定ですが、「default」の部分はセレクタです。まだ仕様検討中の段階ではありますが、このセレクタを指定することによって、同じドメイン名に対して複数のBIMIレコードを定義できます。

[セレクタ]._bimi.[ドメイン]

セレクタを利用する場合、送信メールのヘッダに「BIMI-Selector:ヘッダ」を追加し、指定する必要があります。使用しない場合はdefaultが自動的に割り当てられるため、対応する必要はありません。

BIMI-Selector: v=BIMI1; s=[セレクタ]

⑤BIMIレコードを確認する

BIMIレコードをDNSに追加したら、正しく設定できているかツールなどを使用して確認するのが良いでしょう。例えば、BIMIグループが提供しているチェックツール「BIMI Inspector」などが利用できます。BIMIレコードのジェネレーターも合わせて提供しているので、それを利用してレコードを作成することもお勧めです。

BIMI「BIMI Inspector」https://bimigroup.org/bimi-generator/ (2025/9/22 確認)

BIMIに関するよくある質問

最後に、BIMIに関するよくある疑問に回答します。

Q.BIMIはすべてのメールソフトで表示されますか?

いいえ、BIMIによるロゴ表示は、受信側のメールサービスやメールソフトがBIMIに対応している場合に限られます。現在BIMIに対応しているサービスは、この記事でも紹介した通りGmail、Apple、au、docomoなどが挙げられます。

また、BIMIに対応しているサービスでも、アプリ/Webブラウザ、モバイル/PCなどの環境によって見え方が異なる場合があります。そのため、BIMIを導入しても全ての受信者・全てのデバイスで表示されるわけではないことを認識しておきましょう。

Q.ロゴが商標登録されていなくてもBIMIは利用できますか?

多くのメールサービスプロバイダにおいて、BIMIでロゴを表示するためにはVMCの取得が求められています。そのVMCの発行条件として、ロゴの商標登録が必須となっているため、現状ではBIMI対応には商標登録が必要ということになります。

商標未登録でも取得できるCMC(Certified Mark Certificate)という証明書を発行している認証局もありますが、CMCによるBIMI表示は2025年9月現在Gmailしか対応していません。 そのため、現時点では商標登録がBIMIの実質的な要件となっていると考えるのが適切です。

Q.BIMI導入にかかる費用はどれくらいですか?

BIMIの導入にかかる主なコストとしては、商標登録費用とVMCの取得費用が挙げられます。BIMI表示の前提となる送信ドメイン認証の整備や、DMARCポリシーの強化については、企業の状況や対応の方針によって大きく変動します。

項目 費用目安 備考 商標登録費用 数万円〜 商標未登録の場合 認証設定の整備(SPF・DKIM・DMARC) 数万円〜 自社内対応 or 外部委託 DMARCポリシー強化 月額数万円〜 DMARCレポート分析ツールを利用する場合 VMCの取得費用 年額20万円前後 毎年の更新が必要

Q.BIMIの導入にはどれくらい時間がかかりますか?

BIMIの導入にかかる期間は、送信ドメイン認証への対応状況や、商標登録の状況によって異なります。事前の準備が整っていれば1ヶ月ほど、長い場合は半年以上かかることも考えられます。ステップごとにかかる目安の期間は以下の通りです。

対応事項 目安の期間 SPF・DKIM・DMARCの整備、DMARCポリシー強化 6〜12ヶ月程度 ロゴの商標登録 6〜12ヶ月程度 VMCの取得(申請〜審査) 1〜2週間 BIMIレコードの設定 1日〜1週間

BIMIのより詳しい導入手順や、導入準備のチェックリスト、社内の説得材料などが必要な方は、こちらのホワイトペーパーもぜひお役立てください。

まとめ

BIMIはまだ新しいメール仕様ですが、昨今大きな問題となっているなりすましメールの対策ともなるため、今後対応するメールサービスは拡大していくと予想されます。BIMIを導入することで、顧客と自社のブランドをなりすまし被害から守ることができ、ブランド認知やメールに対するエンゲージメントの向上も期待できるため、大きなメリットが得られます。まだ普及していない今のうちから、BIMIへの対応を検討してみてはいかがでしょうか。